标题:【原创】1989年观世音菩萨金银章图案详解

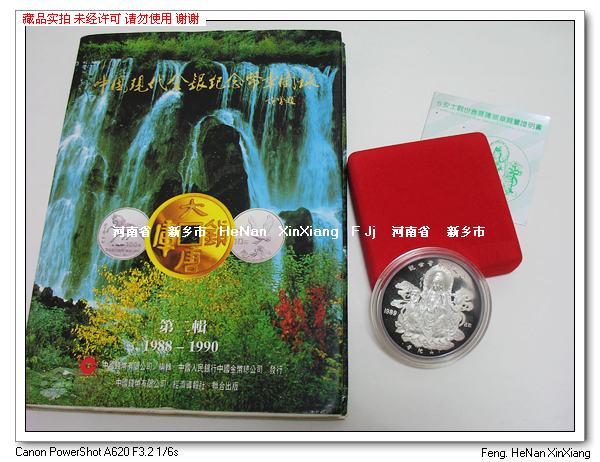

《1989年观世音菩萨5盎司金银章图案详解》

(部分图片为网络搜集,非我个人的藏品)

曾有朋友打电话问我观音金银章背面的文字是什么,今图文并茂给予解答。如需更加准确详细的解答,还是要到寺庙里咨询为上。

首先来看正面:

金章和银章的图案略有不同,但内容一样。

此金银章正面图案是观世音菩萨端坐莲花座,观音的左边是善财童子(身旁有“己巳”二字),右边是龙女(身旁有“1989”字样)

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

南海观音,住在南海普陀山,手持杨柳、净瓶,坐在海边岩石上,身后有竹林、满月,身旁有善财、龙女随侍在侧,跽心的白鹦鹉盘施在竹林中。这是我们常见的南海观音样貌。有时观音也会被描绘成站立在大海鳌头上,乘风破浪。

南海观音几乎是中国女性观音造型的汇集,水月观音、白衣观音都可以在她身上找到相似的身影。当南海的普陀山逐渐成为有名的观音朝圣地时,南海观音随后因应而生,成为驻守圣山的本尊观音。十六世纪随著《南海观音全传》的出现,南海观音开始全面盛行于民间,成为佛、道教徒崇拜神祇。而在民间文学《西游记》里,那个救苦救难的观音指的就是南海观音。

在南海观音画像中,有三个亲元素,就是:善财、龙女与白鹦鹉。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

善财童子,佛教菩萨名。《华来经·入法界品》载,福成长者有五百童子,其一名善财。他出生的时候,家中一下子涌出许多珠宝,满室为之生辉,所以相师给他取名叫善财。但他看破红尘,视财产如粪土,以为万世皆空,发誓修行成佛,后来文殊见她聪明好学,就把佛教的"根本指南法"传授给他,并指点他广采博收。于是善财南行,先后参拜了53名佛学造诣很深的老师,他们被称为"善知识",佛教里尊称这些善知识的老师为菩萨。在其历访名师的过程中,有位居士告诉他南方有座补但洛迎山,在印度洋南岸,那里有个叫"观自在"的菩萨,能救苦难众生。善财立即赶到那里,见观自在菩萨正坐在金刚石上演说佛法。《本经》载:

彼有菩萨,名观自在……勇猛丈夫观自在,为利众生住此山,汝应往问诸功德,彼当示汝在方便。善财至于彼山,求觅此大菩萨,见西面岩谷之中,树林蕾郁,香草柔软,右旋布地,观自在菩萨于金刚石上,结咖跌坐。善财见已,欢喜踊跃,作如是念,善知识者,气切法云,善知识者,无尽智矩,善知识者,福德根芽。

海岛塑的右下角有一渡船和小孩表现善财去参拜观世音的情景。相传观音为试善财是否有诚意,便化身船夫,起大风浪,劝他回去。但善财决心渡海,毫不动摇,矢志不渝。这是佛经上的说法。关于观音与善财童子的渊源,中国民流传着另外的传说。

善财为一穷得用牛皮纸糊住竹篮挑水的苦孩子,他怀着一颗善心,把观音菩萨关在小瓶里的黑蛇精救了出来。当蛇精恩将仇报欲吃掉善财童子时,他们找到老树、青蛙评理,但都没有定论。后遇一小姑娘,小姑娘忽而变为观音,怒斥蛇精,重又把它装入净瓶之中。观音对善财童子说:"你虽然心地善良,可是善恶不辨,还是到普陀山去修炼吧。"于是善财童子成为观音的助侍。

黄山天都峰前有两块石头,人们称之为"童子拜观音"。原来南海观音被黄山的美景吸引,她化作一个老太婆与一个拣来的小孩共度时光,把这个小孩抚养成人。后来这个叫桐仔的小孩看见奶奶的眼睛瞎了,就爬山越岭去寻眼药水。他用自己的鲜血调好了眼药水先治愈了一个素不相识的老大爷的眼睛,又再次用自己的鲜血调好眼药水治愈了瞎眼的奶奶即观世音。奶奶要走了,童子一把扯住奶奶,跪倒便拜。祥云绦绕中站着的观音带着童子走了,她们的肉身化做两块大小不同的石头。

这两则传说都说明了观音接收善财童子做弟子的过程,不过与《本经》里的记载不同。《本经》里的善财勤奋好学,勇于拜师,启迪人们学习善财学习佛法。中国的传说则完全去掉了这种色彩,宣传的是中国的传统文化。前一个传说告诉人们耍辨别善恶。这里所提倡的善恶观与佛教的善恶观有别。佛教道德一方面规劝人们在行动上要止恶扬善,另一方面又以超越是非善恶为理想目标,而这里所表现的民间的善恶观则有鲜明的功利目的和是非标准。善良的中国百姓,把自己朴素的善恶观融于佛教传说之中,而观音及其弟子善财童子都成为为百姓伸张正义的化身。后一传说与前有别,宣传的是中国人孝敬老人的传统观念。儒家把孝道列人三纲五常的系列,是从巩固封建统治者的统治秩序出发的。而在中国民间存在着孝敬的伦理观念,这样质朴的伦理观念虽然受到封建统治者的歪曲和篡改,剥蚀其糟粕,仍然在中国民间的传统文化上摺摺生辉。

善财童子既为观音的弟子,当然也以普渡众生为己任。中国民间赋予善财童子以这样或那样的职能,善财童子可以解救危难申的人们。《高僧传初集》记载了这样一个故事:有一个姓宋的人坠人江中,他就念诵观世音菩萨,这时忽见一可爱的童子来牵他的衣襟,把他救助到岸上。

善财童子帮助观音给人治病,据《究州志》记载,当某人被盗寇挖去双眼时,观音答应让他再见光明,观音

观音不仅施慈悲于阳间,而且施慈悲于阴间,给人以复生的机遇。善财童子助观音使人死而复活。据

原来,善财是焚文Sudhana的音译,但按照汉字的意义理解,善财、善财,善于理财者也,于是成为"招财童子"、"看财童子"。尽管人们把自己的命运交给了神,尽管"惟富贵与贫贱难移"成为统治者所推崇的直古不变的教条,但是贫苦的百姓并不愿意接受这个残酷的现实。千百年来,他们希冀富裕、希冀发财、希冀摆脱贫困。虽然在儿千年的封建社会里,天灾人祸如大山一样压抑着人们,但是善良百姓的希望之光从来没有混灭。于是 "善财童子"便滑稽地与民间"招财进宝"联系在一起。在民间年画上,常有善财童子招财进宝的画面,若问这个童子是谁?人们说:是观世音身旁的善财童子。善财出生的时候,家里本来就涌出许多珠宝,它会不会给中国百姓带来财富呢?

这位"善财童子"还受到民妇村姑的格外喜爱。"童子"即男娃,是妇女幸福的寄托,妇女们求其胎而得贵子。因此在民间的彩塑及剪纸中,善财童子或手持铜钱,或腰缠红兜肚,慧眼明睛,活泼可爱。人们甚至起名叫善财。善财本来是以"善知识"而出名的,他学习佛法,极为真诚,曾经跋山涉水,克服了一切艰难险阻,他虞诚地五十参,参参见佛,因而学到了真本领。各地寺院大雄宝殿主尊佛像影壁后面,都设有海岛观音的浮雕,又称"五十三参浮雕",再现了这个佛教故事。人们也用这个故事启迪少年勇于学习。善财是以童子的形象出现的,但有时民间的创造也打破了原有的模式。承德大乘千手千眼观音菩萨的莲花座上,侍立着善财、龙女二弟子,所不同的是,站在东侧的善财是朝服的老人,而西侧朝服的是戴花冠、项饰珠玉的雍容贵妇。善财的形象与传统的模式大相径庭。人们寄希望于观音及其弟子善财童子,在浙江舟山群岛普陀山上,设有善财洞,民间幻想着这位送子送财的善财童子的再现。据《普陀志》载:

宁度宗咸淳丙寅,范太尉以目疾,遣子褥潮音洞,汲泉洗目,既愈,复令子来谢,洞左现大士身,淡烟披拂,如隔碧纱,继往善财洞,大士童子并现,大士编衣飘带,珠樱交错,精神顾盼,如将示语。元泰定帝至和元年,御史申永曹立,承命降香潮音洞,见自衣相,理烙披体,以侯潮未行,再叩再现,再善财大士亦在,童子鞠躬,眉目秀发,七宝缨路,明洁可数。

佛教里的善财童子在中国民间经过了演化,被赋予了这样或那样的职能,这无非又是出于善良百姓的善良愿望罢了。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

龙女原是东海龙王的小女儿,生得眉清目秀,聪明伶俐,深得龙王的宠爱。一天,她听说人间玩鱼灯,异常热闹,就吵着要去观看。

龙王捋捋龙须摇摇头说:“那里地荒人杂,可不是你龙公主去的地方呵!”龙女又是撒娇又是装哭,龙王总是不依。龙女嘟起小嘴巴:心里想道:你不让我去,我偏要去!好容易挨到三更天,便悄悄溜出水晶宫,变成一个十分好看的渔家少女,踏着朦胧月色,来到闹鱼灯的地方。

这是一个小渔镇,街上的鱼灯多极啦!有黄鱼灯、鳌鱼灯、章鱼灯、墨鱼灯、鲨鱼灯,还有龙虾灯、海蟹灯、扇贝灯、海螺灯、珊瑚灯…龙女东瞧瞧、西望望,越看越高兴,有时竟忘情地往人群里挤。不一会来到十字路口,这里更有趣哩!鱼灯叠鱼灯,灯山接灯山,五颜六色,光华璀璨。龙女似痴似呆地站在一座灯山前,看得出了神。

谁知这时候从阁楼上泼下半杯冷茶来,不偏不倚正泼在龙女头上。龙女猛吃一惊,叫苦不已。原来变成少女的龙女,碰不得半滴水,一碰到水,就再也保不住少女模样了。

龙女焦急万分,怕在大街上现出龙形,招来风雨冲塌灯会,于是不顾一切地挤出人群,狠命地向海边奔去。刚刚跑到海滩,突然“忽喇喇”一声,龙女变成一条很大很大的鱼,躺在海滩上动弹不得。

正巧,海滩土来了一瘦一胖的两个捕鱼小子,看到这条光灿灿大鱼,一下子愣住了。“这是什么鱼呀!怎么会搁在沙滩上呢?”胖小子胆子小,站得远远的说:“从来没有看过这种鱼,怕是不吉利,快走吧!”

瘦小子胆子大,不肯离去,边拨弄着鱼边说:“不管它是什么鱼,扛到街上去卖,准能赚笔外快用用?”两人嘀咕了一阵,然后扛着鱼,上街叫卖去了。

那天晚上,观音菩萨正在紫竹林打坐,早将刚才发生的事情看得一清二楚,不觉动了慈悲之心,对站在身后的善财童子说:“你快到渔镇去,将一条大鱼买下来,送到海里放生。”善财稽首道:“菩萨哎?弟子哪有银两去买鱼呀?”观音菩萨笑着说:“你从香炉里抓一把去就是了。”

善财点头称是,急忙到观音院抓了一把香灰,踏着一朵莲花,飞也似地直奔渔镇。这时,两个小子已将鱼扛到大街,一下子被观鱼灯的人围住了。称奇的、赞叹的人问价的,矶矶喳喳,议论村纷,可是谁也不敢贸然买这么一条大鱼。有个白胡子老头说:“小子,这条鱼太大了,你们把它斩开来零卖吧?”胖小子一想,觉得老头说得有理,于是向肉铺借来一把肉斧,举起来就要斩鱼。

突然,一个小孩子叫开了:“快看呀?大鱼流眼泪了。”胖小子停斧一看,大鱼果然流着两串晶莹的眼泪,吓得丢掉肉斧就往人群外面钻。瘦小子怕外快泡汤,赶紧拾起肉斧要斩,却被一个气喘吁吁赶来的小沙弥阻止住了:“莫斩!莫斩!这条鱼我买下了。”众人一看,十分诧异:“小沙弥怎么买鱼来了?”

那个老头哼了一声,翘着山羊胡子说:“和尚买鱼,怕是要开荤还俗了吧?”小沙弥见众人冷语讥笑,不觉脸红了,赶紧说:“我买这条鱼是去放生的!”说着,掏出一撮碎银,递给瘦小子,并要他们将鱼扛到海边。瘦小子暗自高兴:“外快赚进了!扛到海边,说不定等小沙弥一走,依旧能把这条大鱼扛回来呢!”他招呼胖小子扛起大鱼,跟着小沙弥向海边走去。

三人来到海边,小沙弥叫他们将大鱼放到海里。那鱼碰到海水,立即打了一个水花,游出老远老远,然后掉转身来,同小沙弥点了点头,倏忽不见了。瘦小子见鱼游走了,这才断了再捞外快的念头,摸出碎银,要分给胖小子。不料摊开手心一看,碎银变作了一把香灰,被一阵风吹得无影无踪。转眼再找小沙弥,也不知去向了。

再说东海龙宫里,自从不见了小公主,宫里宫外乱成一窝蜂。龙王气得龙须直翘,海龟丞相急得头颈伸出老长,守门官蟹将军吓得乱吐白沫,玉虾宫女怕得跪在地上打颤…一直闹到天亮,龙女回到水晶宫,大家才松了口气。.龙王瞪起眼睛,怒气冲冲地呵斥道:“小孽畜,你胆敢犯宫规,私自外出!说!到哪里去了?”

龙女一看龙王动了怒,知道撒娇也没有用了,便照实说:“父王,女儿观鱼灯去了,要不是观音菩萨派善财童子来救我,女儿差点没命!”接着将自己的遭遇讲了一遍。龙王听了,脸上黯然失色。他怕观音将此事讲了出去,让玉皇大帝知道了,自己就得落个“教女不严”的罪名。他越想越气龙女,一怒之下,竟将她逐出水晶宫。

龙女伤心极了,茫茫东海,到哪里去安身呢?第二天,她哭哭啼啼来到莲花洋。哭声传到紫竹林,观音菩萨一听就知道是龙女来了,她吩咐善财去接龙女上来。善财蹦蹦跳跳来到龙女面前,笑着问道:“龙女妹妹,你还记得我这个小沙弥吗?”龙女连忙揩掉眼泪,红着脸说:“你是善财哥哥呀?你是我的救命恩人呢!”说着就要叩拜。

善财一把拉住了她:“走,观音菩萨叫我来接你呢!”善财和龙女手拉手走进紫竹林。龙女一见观音菩萨端坐在莲台上,俯身便拜。观音菩萨很喜欢龙女,让她和善财像兄妹一样住在潮音洞附近的一个岩洞里,这个岩洞后来称为“善财龙女洞”。

从此,龙女就跟了观音菩萨。可是龙王反悔了,常常叫龙女回去。龙女依恋着普陀山的风光,再也不愿回到禁锢它的水晶宫去了。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

再来看背面:

金章背面是《观音大士白衣神咒》,上端有一香炉;银章背面是《观音大士白衣神咒》,下有香炉,上有鹦鹉图案。金章和银章背面图案和字体略有不同。左右两边各5×24=120个小圆圈,合计240个。纸质《观音大士白衣神咒》,虔诵50遍便用红朱填一圈,240圈填满,即12000遍为一愿。

再来解释一下银章背面的鹦鹉:

大部分的民间宝卷流传一个来自于15世纪的一个传说故事,故事概要是说:

白鹦鹉的父亲死了,母亲罹患重病,想吃东土的樱桃。母亲警告鹦鹉东土人都很邪恶,千万不要去。但孝顺的鹦鹉仍不顾一切地飞去采樱桃,结果被猎人捕获,把它卖给一位有钱的地主,鹦鹉便开始讲道,使得许多猎人放弃打猎,皈依了佛教。唯有这个地主铁石心肠,不肯释放它。一天,菩提达摩降临,提示鹦鹉装死逃脱,地主看到奄奄一息的鹦鹉,就把它扔掉。鹦鹉赶紧飞回家去,发现母亲已经过世。它悲伤万分,观音为它孝心感动,接引它的双新往生净土,为了报恩,鹦鹉便请求终身跟随观音。

《观音大士白衣神咒》

普渡众生,只渡有缘人!

众生被困厄,无量苦逼身,观音妙智力,能救世间苦!

白衣观音大士灵感神咒功德简介:

白衣观音大士,即是身着白衣的观世音菩萨的形象,亦称“白衣观音”、“大白衣”等。此咒原名为《随愿陀罗尼》,选自《法苑殊林》第六十卷《咒术篇》。诚心读诵此咒,必有感应。读的遍数越多越好,可以消除一切灾殃魔难。

咒文:

◎香赞

炉香乍热 法界蒙熏 诸佛海会悉遥闻 随处结祥云 诚意方殷 诸佛现全身 南无香云盖菩萨摩诃萨(三称)

◎杨枝净水 遍洒三千 性空八德利人天 福寿广增延 灭罪消愆 火焰化红莲 南无清凉地菩萨摩诃萨(三称)

◎诵经之前先念净口净身安土地真言以正身心

净口业真言:修利修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。

净身业真言:嗡,修哆利,修哆利,修摩利,修摩利,萨婆诃。

安土地真言:南无三满多,没驮喃,安,度鲁度鲁地尾萨婆诃。

南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨(三称三拜)

(注解:每称呼一次“南无观世音菩萨”名号就拜一次,连续三次就是“三称三拜”。“三称三拜”之后再念咒语。)

nā mó fó,nā mó fǎ,nā mó sēng。

南无佛,南 无 法,南 无 僧,

nā mó jiù kǔ jiù nàn guān shì yīn pú sà。

南 无 救 苦 救 难 观 世 音 菩 萨。

dá zhí duō,ōng。qié là fá duō,qié là fá duō;

怛垤 哆, 唵。 伽 啰 伐 哆, 伽 啰 伐 哆;

qié hē fá duō;là qié fá duō,là qié fá duō,suō pó hē

伽 诃 伐 哆;啰 伽 伐 哆,啰 伽 伐 哆, 娑 婆 诃。

tiān luó shén,dì luó shén,rén lí nàn,

天 罗 神,地 罗 神,人离难,

nàn lí shēn,yí qiè zāi yāng huà wéi chén。

难 离 身, 一 切 灾 殃 化为尘。

nā mó mó hē bō rě bō luó mì。

南 无 摩诃般 若 波 罗 蜜。

◎发愿回向文

愿消三障诸烦恼 愿得智慧真明了 普愿罪障悉消除 世世常行菩萨道

◎诵咒须知:观世音菩萨慈悲救苦,有求必应。惟深信无疑。诚求弗二。灵异乃着。凡有正当心愿。如求愈病。消灾。解危。以及求福。求子。求寿。求工作等。欲诵此神咒者。对大士圣像务宜恭敬供奉。勿得亵渎。每日诵咒时须沐手焚香对大士圣像前至诚顶礼。然后诵咒。诵毕发愿回向文三遍。诵咒满二十遍。即用洁净朱砂笔点一圈。点完六百圈。共计神咒一万二千遍。为满一愿。即当斋供。焚化炉内。用洁净纸包裹字灰送掷于长流水中。并印送此咒一千二百卷。有求必应。灵验异常。能多念多送更妙。若更能每日恭念南无阿弥陀佛千声乃至万声。发愿往生西方极乐世界。则临终必蒙阿弥陀佛接引往生西方极乐世界。凡诵咒人。最好持长斋。设或不能至少宜持十斋或六斋。要宜戒杀、放生。斋僧。尽力行善。则感应更速矣。

◎观音斋期表

正月初八日;二月初七日、九、十九日;三月初三、六、十三日;四月二十二日;五月初三、十七日;六月十六、十八、十九、二十三日;七月十三日;八月十六日;九月十九、二十三日;十月初二;十一月十九、二十四日;十二月二十五日。

◎十斋日期表

每月初一、初八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十日,月小改二十七、二十八、二十九日。

◎六斋日期表

初八、十四、十五、二十三、二十九、三十日,月小改二十八、二十九日。

虔诵50遍用红朱填一圈

(每日须正心、诚意、虔诵、切不可间断)(共计240圈12000遍) 填 满

翻印转送功德无量

赠者印者读者万事如意

白衣大士神咒,载于《法苑珠林》,名随愿陀罗尼。

印光大师曾开示说(见《印光大师文钞三编》卷一上册第五九页):白衣咒,未见出处,想菩萨俯顺劣机,梦授之类也。然以至诚心念者,无不所求皆应,有愿必从。......俗念增数句,乃祝愿之词,有亦无碍。’按:‘白衣大士神咒’即‘白衣咒’,《大藏》密部未列此咒,但《大藏》内《法苑珠林》第六十卷《咒术篇》,第六十八‘咒术部’有此咒文。名‘随愿陀罗尼’。《法苑珠林》一书成于唐初,显然唐代以前,此咒已广泛流传,灵感非凡。诵者可日与《大悲心陀罗尼》并持之。

白衣大士神咒考

白衣大士神咒,吾十余岁初入佛寺时就有接触,时人散发一纸,上印该咒,中有白衣大士圣像,周围有圈,乃云:‘诵五十遍点一圈,圈满共一万二千遍,印送一千二百张,为一愿,所求必应。’后有感应记。 该咒全文作:‘南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨(三称三拜)。南无佛,南无法,南无僧,南无救苦救难观世音菩萨。怛只哆。唵。伽啰伐哆,伽啰伐哆。伽诃伐哆。啰伽伐哆,啰伽伐哆。娑婆诃。天罗神,地罗神,人离难,难离身,一切灾殃化为尘。南无摩诃般若波罗蜜。’

此咒最早见于法苑珠林卷第六十咒术篇第六十八杂咒部第七,有观世音菩萨说随愿陀罗尼咒,云:‘南无观世音菩萨,坦提咃,呿罗婆多,呿罗婆多,伽呵婆多,伽婆多,伽筏多,莎诃。’又云:‘行此法者,应须洁净三业,在于净(静)处,佛堂塔院,专精礼拜。绕塔诵是陀罗尼,满一万二千遍,当见观世音菩萨,一切所愿随意皆得也。’考其咒文梵音,与白衣大士神咒略同,且亦云‘满一万二千遍’,所愿皆得,故白衣大士神咒当源出于此。法苑珠林成书于唐,故知此咒于唐之前,即已流行。

以下是我去海天佛国普陀山旅游时拍摄的照片:

早上起来,看见海里的大睡佛了:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

个人认为造币厂观音题材币章雕刻的巅峰之作:沈币造:杨枝观音一盎司银章

在普陀山法雨寺后侧,有一庵名杨枝禅林,以供奉普陀三宝之一的“杨枝观音碑”而著称,此碑系明代万历三十六年根据唐代名画家阎立本所绘杨枝观音像勒石而成。碑高二米三三,宽一米三三,气势恢宏。上刻唐代仕女形象的观世音菩萨,珠冠锦袍、宝相庄严、仪态万方。

又一个牛人

欣赏了。

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下: